Compassione, competenza strategica dei leader davvero credibili

Il nostro contributor Maurizio Mantovani si sofferma sulla differenza che corre tra empatia e compassione, sottolineando come la seconda sia una qualità indispensabile da coltivare nell'epoca attuale percorsa da crisi continue nella società e nel lavoro.

Durante l’estate, dedicata anche alla ricerca di nuovi temi e all’approfondimento di altri che già frequento, ho ascoltato Gianrico Carofiglio in uno speech sulla negoziazione. Le sue parole mi hanno ispirato questo articolo sulla differenza che corre tra empatia e compassione e come utilizzare entrambe per rafforzare la nostra leadership.

Negli ultimi anni la parola empatia è diventata quasi un mantra nel lessico manageriale. Si invita il leader a “mettersi nei panni degli altri”, ad ascoltare, a comprendere. Ma spesso si dimentica che l’empatia, da sola, non basta.

Per guidare davvero le persone in contesti complessi, serve fare un passo in più: trasformare la comprensione in azione.

Questo passo si chiama compassione.

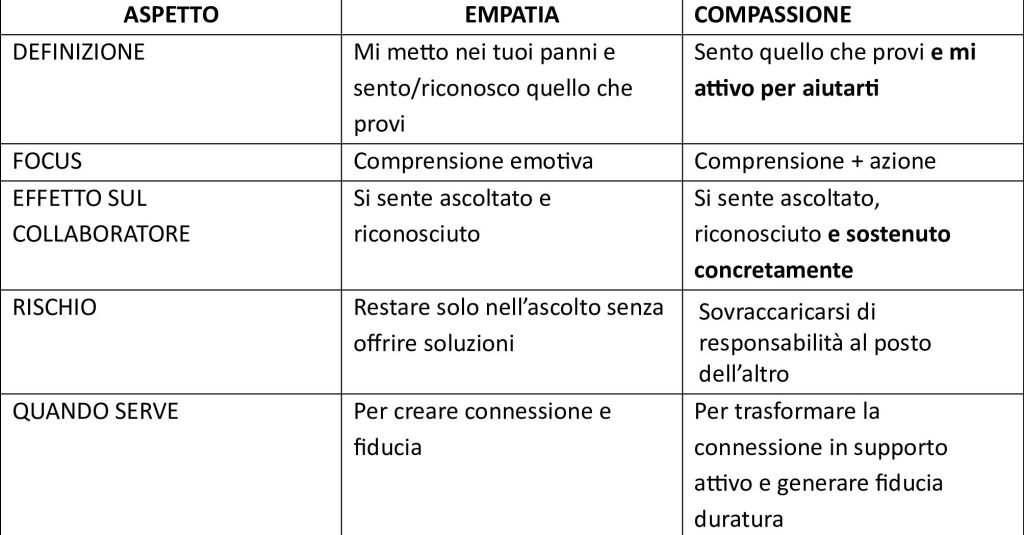

Empatia e compassione sono insomma due concetti diversi. In particolare:

– empatia significa sintonizzarsi con le emozioni altrui: riconoscerle, comprenderle, persino sentirle sulla propria pelle. È ciò che permette al leader di creare connessione, di dire con sincerità: «Capisco cosa stai vivendo»;

– compassione, invece, aggiunge un elemento fondamentale: il desiderio e l’impegno ad alleviare quella difficoltà. Non solo «so come ti senti», ma anche «voglio aiutarti concretamente».

In sintesi:

– Empatia = connessione emotiva.

– Compassione = connessione + azione di supporto.

Facciamo un esempio concreto dell’applicazione dell’una e dell’altra in azienda.

Un collaboratore è in ritardo su una scadenza perché ha gestito un problema familiare imprevisto.

Il leader empatico dice: «Capisco che è stato un periodo difficile per te, immagino lo stress che hai provato».

Il leader compassionevole dice: «Capisco che sei sotto pressione. Vediamo insieme come possiamo ridistribuire il lavoro».

La differenza è sottile ma potente: il collaboratore non solo si sente compreso, ma anche sostenuto con azioni concrete.

Un leader compassionevole si riconosce quindi da comportamenti specifici, osservabili nella quotidianità.

In particolare:

- Ascolta attivamente: non interrompe, fa domande, cerca di capire davvero la situazione dell’altro.

- Riconosce le emozioni: nomina ciò che vede e sente («Sembri preoccupato», «Capisco la tua frustrazione»).

- Mostra disponibilità: chiede apertamente come può aiutare, senza imporre soluzioni.

- Si attiva per rimuovere ostacoli: interviene concretamente su priorità, risorse, tempi.

- Rispetta l’autonomia: sostiene senza sostituirsi, valorizzando la responsabilità del collaboratore.

- Coltiva la fiducia reciproca: trasmette che l’aiuto non è eccezione ma parte del patto di lavoro.

La compassione, in sostanza, non è buonismo né indulgenza. È un potente strumento di engagement e performance, perché:

- genera fiducia duratura: il collaboratore sa che il capo non è solo “spettatore” delle difficoltà;

- favorisce resilienza e motivazione: le persone si sentono supportate e non sole di fronte agli ostacoli;

- alimenta la cultura della cura reciproca, oggi cruciale in un mondo di lavoro segnato da incertezza e “permacrisi”.

Riassumendo, l’empatia crea connessione, mentre la compassione crea azione.

La leadership compassionevole è la capacità di trasformare la comprensione delle emozioni altrui in comportamenti concreti di sostegno, senza togliere responsabilità.

In un tempo in cui le organizzazioni cercano leader autentici e credibili, dunque, la compassione non è un lusso emotivo: è una competenza strategica.

* Chi sono (da LinkedIn)

aiuto aziende e professionisti a chiarire e raggiungere i propri obiettivi attraverso: definizione value proposition, formazione e coaching. Un approccio sistemico che produce risultati misurabili.

NEWS CORRELATE